Вместо предисловия

Вместо предисловия

«Я не доверяю писателю, который нравится большому количеству людей так же, как не доверяю большому количеству людей», - этот смелый критицизм Пола Валери направлен против литературного снобизма всех времен.

Признание «большим количеством людей» того или иного творения вовсе не подтверждает истинности распространенного мнения.

Для хорошего читателя наименее значимы такие понятия, как «современный писатель», «модный стиль» и т.д. Его всегда привлекают полотна, созданные для длительного существования, которые возбуждают неизгладимые впечатления у людей разных поколений. На мой взгляд, трудно найти такого писателя, который не мечтал бы о создании подобной книги или хотя бы об одно такой художественной строке.Не знаю, насколько близки господину Гиви Сомхишвили подобные искушения, однако с уверенностью могу сказать, что его персонажи действительно не оставляют нас в роли хладнокровных наблюдателей. Своими тяжелыми шагами они прокладывают свой путь из мутного жизненного омута к заветной грани и на этом тяжелейшем пути они испытывают чудодейственную метаморфозу. Именно подобное случается с персонажем рассказа «Суд Господень», который до конца пройдет все препоны земного ада и возвышенный глубоким душевным катарсисом, с отрадой отмежевывается от своей грешной плоти. «Спасибо, Всевышний, что услышал мою мольбу и избавил меня от возерцания этих страданий и подлости!» – думает он напоследок, покидая свой труп. Проводники загробного мира встали по обе стороны его духа. Лолиана еще раз взглянул на свое заинеевшее земное тело, обернутое в белую простыню, стоящее на коленях в центре храма. «Вконец я же все-таки одолел тебя», - подумал Лолиана и для исполнения Господнего приговора с отрадой смешался в пространстве». Таков финал этого изумительного рассказа, - финал, с которого должна начаться совершенно новая, воистину возвышенная жизнь персонажа.

Персонажи Гиви Сомхишвили являются активными участниками жизненной драмы. Именно поэтому их внутренний мир характеризуется с бросающимися в глаза остротой и динамизмом. Им не по силам оставаться в роли пассивного наблюдателя. Их порой сбивают с ног, но воодушевленные духовной силой, они вновь поднимаются и продолжают борьбу. Эта борьба фактически является борьбой со своей личностью, собственными вожделениями и пороками.

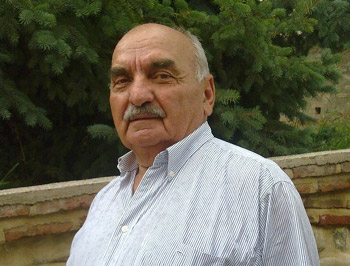

Знаменательно, что Гиви Сомхишвили сам не раз оказывался лицом к лицу с несправедливостью. Он по-мужски выдержал все разрушительные нападки репрессивной машины. Но, несмотря на это, он сумел сохранить в себе такое спокойствие и чистоту духа, которые характеризуют природу после страшной бури.

Говорят, что ураган может сравнять с землей целые города, но ему не по силам раскрыть конверт... Эта книга, вероятно, и есть именно тот «конверт», который не в состоянии сразить никакой ураган времени.

Темур КОРИДЗЕ

От автора: Планета Земля испокон веков является Родиной всех существ, населяющих ее. Богом установлено – кто рождается, тот и умирает. На нашей прекрасной планете все борются друг с другом и сами с собой, убивают и пожирают друг друга; в конце концов, не съеденными не остаются ни сильные, ни слабые мира сего.

Тело – земной продукт и все мы временно пользуемся им с тем, чтобы в будущем другой воспользовался им. Именно поэтому в случае если ты сможешь преодолеть ненасытность и ненависть, изжить из себя страшнейшие животные инстинкты и отречешься от зла, тогда твое земное существование станет прекрасным и благородным.

Тот же, кто множил на земле свои грехи, в постыдной памяти о себе сольет свое земное тело с земной круговертью.

Дорогой читатель!

Представленные на Ваш суд в данной книге сюжеты и персонажи являются плодом происходящих в Грузии и на всем постсоветском пространстве реальных событий, за которыми я и мои единомышленники наблюдали на протяжении последнего двадцатилетия, являясь их участниками и жертвами. Русскоязычным изданием я еще раз хочу напомнить своим соотечественникам, населяющих сегодня одну шестую часть планеты Земля: счастлив тот, кто в этой жизненной круговерти сумел промелькнуть с любовью и добром.

В своем рассказе «Суд Господень» представляю на суд русского читателя свои размышления по поводу того, что жить лишь сегодняшним днем нельзя, нельзя свои личные послания и потребности ставить выше общественных.

Я глубого уверен, что теплое, дружественное отношение и любовь к нашим единоверным русским братьям нерушима.

Любой язык – Божье творение. Лишь Бог ведает, как и когда родились языки. Ни для кого не является секретом, что именно русский язык принял Христово учение, и оно ярко заблистало в этом языке. Иисус Христос больше всего утвердился в России и благодаря Ему она стала Святой Русью, опорой всей христианской, восточной культуры, составной частью которой является многовековая культура Грузии. Тысячелетиями блистают луковичные купола великолепных русских Храмов, но русский язык все же первейший Храм в многоцветии языков христианского мира.

Представьте себе непредставимое: всего лишь на один час Господь отменил на Кавказе русский язык. Вавилонское столпотворение будет неминуемо. Ведь русский язык – это язык стоетиями скрепляющий союз народов, населяющих Кавказ. Русский язык испокон веков является языком дружбы и братства.

Русский язык так же просторен, как земля российская, он так же глубок, как небо России, так же могуч и славен, как история Руси...

В русский язык часто влюбляются нерусские. В этой любви преуспеваем и мы, грузины. Все мы не раз являлись свидетелями того, как наши интеллигенты щеголяли русским красным словцом, наслаждаясь богатством лексики, оригинальностью словосочетаний, пословицами, крылатыми выражениями. Язык красен красивыми, добрыми мыслями. Когда же мысль оскудевает, тогда слова преобразуются в пустословия, бубнят побрякушками. Сам русский язык в своем лоне носит некую таинственную силу, создается впечатление, что слова прилетают на помощь мыслям.

Слава Тебе, язык мыслей и переживаний, одаренный божественным магнетизмом.

Слава Тебе, «Великий, правдивый и свободный русский язык». (И.С.Тургенев).

С искренними пожеланиями

Гиви СОМХИШВИЛИ

СУД ГОСПОДЕНЬ

Как заношенное годами траурное платье, выцвела ночь. Стаи ворон с карканьем улетели на окраину города, к мусорной свалке. Визгливый рев марша до разрыва струнами натягивал истрепанные нервы. В ночной мгле среди бараков закопошились фигуры в черном. Рев марша гонит всех на работу. Стоятся в отряды у главного входа. Режимники, надсмотрщики и начальники отрядов отсчитывают пятерки. Отсчитанный отряд черным шустрым жуком выползает из рабочей зоны, волоча за собой хрипы и вздохи клеток огромного тела. Затем строится другой. Тупоголовые надсмотрщики кое-как отсчитывают пятерки, сбиваются в счете... Когда в последнем ряду оказывалось мнение пяти человек, они после долгих раздумий добавляют четыре или три к привычной пятерке – это видело умственное, трудное... Прокопченные насквозь отрядники, люди с темным прошлым, будущее у них еще темнее – с матом, стонами, руганью тянется эта разномастная толпа к рабочей зоне. Уполз последний отряд и с грохотом захлопнулись огромные ворота. Марш еще несколько раз рявкнул на темных пленников судьбы, и дал отдых натянутым до предела нервам.

...Осторожно приоткрыл дверь, он крысой юркнул наружу. Настороженно оглядел двор – никого. Услышав любой подозрительный звук, он готов был юркнуть обратно и наглухо запереться в своей норе. Все в порядке, заключенных погнали на работу, в жилье остались лишь инвалиды и симулянты всех мастей, да никто и не решится напасть среди дня... Вернулся в нору – три на полтора метра, окошко с решеткой, в ногах узкого деревянного лежака грязное ведро, накрытое фанеркой: рядом с ним на ящике – огрызки хлеба, чайник и алюминиевая кружка. Оно прикрыто куском войлока, лежак придвинут к стене так, чтобы окно было в поле зрения. На расстоянии вытянутой руки от лежака, рядом с крепкой дубовой дверью прислонены: лопата, метла и жестяной совок. Тут же валяются грязные, смердящие носки, пропитывая единственный глоток воздуха в норе вонью.

Разведка прошла успешно. Во дворе ни души, уже совсем рассвело. Можно приступать к делу...

– Лопиана! – крик подкинул сидящего на лежаке.

– Лопиана, сволочь, до сих пор валяешься?!

Узнал голос и дико оскалился от животной какой-то радости – это у него означает улыбку. Теперь можно быть уверенным, что весь день ничто не будет угрожать его паршивой жизни.

Сунул под мышку рабочий арсенал, открыл дверь. Увидел директора училища, вновь оскалился.

– Жив, Лопиана? – спросил тот.

– Живой я, живой! – поспешно и с такой радостью ответил Лопиана, будто только что вытянул из воды утопающего и теперь ждет награды за спасенную душу.

– Дружки твои вчера не навещали?

– А как же! Три камня швырнули, да только они в войлок попали и на пол скатились. Показать? – и снова оскалился.

– В изголовье их положи вместо подушки!

– Хорошо ли будет? – удивился Лопиана.

– Хорошо бы гореть тебе, уборкой займись, наконец-то, а то в карцер загоню! – заорал директор и с омерзением сплюнул.

– Сейчас, сейчас – засуетился Лопиана, затрусил к урне в углу двора. О тут его прихватило удушье, начался приступ кашля, он присел на корточки и еле отдышался.

– Чтоб тебя разорвало! – буркнул директор и направился на второй этаж.

Приступ астмы прошел, Лопиана свалил инструменты в тачку, откатил ее к углу здания и начал загружать скопившимся там мусором.

Берлога Лопианы находится в бывшей кладовой, на первом этаже двухэтажного профучилища арестантов. Училище расположено внутри ограды, справа от входа. За оградой к нему примыкает двухэтажный же барак педерастов. Идущие на работу отряды проходят мимо этого барака и исчезают сквозь главный вход рабочей зоны. Педерасты отгорожены от общей жилой зоны, в рабочей зоне же все одинаково тянут лямку и нервы.

Слева от центрального входа – больница, дальше – барак первого отряда и за ним, вдоль широкой улицы, которую арестанты называют трассой, по обе стороны выстроились остальные бараки. В самом конце, слева – клуб, под ним столовая, баня и другие «бытовые объекты».

Лопиана постоянно в жилой зоне, он уборщик, «Шнырь», убирает в здании училища, а ночью дрожит в своей норе и ждет рассвета.

Ночь кто же любит, но у Лопианы особая, с гору величиной, причина для того, чтобы ночь и призрак смерти стали для него неотделимы. Каждая ночь – начало новой муки. Когда все стихнет; когда забьются в бараки умотанные напряжением дня заключенные; когда игроки в «зари»[1] схватываются с собственной превратной судьбой, чтобы душу вынуть друг у друга; к берлоге Лопианы наведываются «развлекалы», начиная атаку с дверей. Сперва словами, голосом, таинственным баритоном, наподобие напевной речи священника, напоминают ему грехи его; потом, сбросив с окошка войлочную завесу, строят рожи, швыряют камни и обломки кирпича в забившегося, словно крыса, в дальний угол Лопиану. Исчезают они к ночной поверке, и Лопиана может немного расслабиться, однако на рассвете могут опять наведаться. Бывает, на целые дни, а то и недели забывают о нем «развлекалы» и тогда, спокойно уснувшего, посещают его кошмары и вот тогда – страх до зевоты. Они, эти кошмары, ужасы, страхи превратили Лопиану в загнанную крысу, на все готовую ради спасения своей убогой жизни.

Лопиана простой, осужденный на 14 лет в колонии строго режима. Только пять из них минуло, а он уже так привык, будто родился в этой норе, равнодушно гасит один за другим дни своего безвкусного бытия. Крыса он, отчаянно цепляющаяся за ужасную эту жизнь до самой смерти, запуганная, ошалевшая, всегда готовая куда-нибудь юркнуть.

Лопиана убийца, пять человек отправил он в ту блаженную страну, откуда их высылают сюда людьми, отбывать наказание. Лопиана присвоил себе права судьи, объявлял амнистию и отправлял обратно.

Был он заготовителем шерсти, денежным, избалованным, возгордившимся сверх всякой меры. Все больше наживался, но этого «все больше» всегда было недостаточно. В рощах по берегу Алазани[2], наемные работники тайно, за взятки, выпасали ему до двухсот голос свиней. Свиньям было вольготно, желудей и прочей природной пищи столько, что содержание свиней Лопиане почти ничего не стоило, доход же с них был весом и надежен. Многим владел Лопиана, но с ростом богатства рос у него и аппетит. Всего было ему мало, всегда хотелось больше. Завел коров и буйволов, увеличил поголовье свиней – никак не насытиться. Был он баловнем судьбы, мед и сахар изливало на него колесо мироздания. В огромном доме его комнат было без счета. Сам он и пальцем не шевелил, покойно устроившись в кресле, его обслуживали, кормили, ноги мыли, носки меняли, шлепанцы подавали. Не был Лолоиана герцогом, не был потомком возвысившегося рода, а был счастливчиком, в этой жизни добравшимся до Елисейских полей[3]. Сладкий нектар высасывал он из отяжелевшей тысячами несчастий и мук жизни. Свою жизнь берег, как обожженный палец, по любому недомоганию в набат бил, семью и близких на уши ставил; не ведал ни родства, ни близости, ни детей, ни семьи, с женщинами был маньяком, для других только смерти не жалел.

Как-то на окраине села, в сумерках повстречал он девчушку лет десяти, легкую, прекрасную, тонкую, как мотылек. Вокруг ни души не было. Лопиана еще раз огляделся – никого, овечка невинная в его руках. Он улыбнулся. Настоящего волка может и околдовал бы этот ясный, нежный лучик жизни, но у Лопианы все добрые чувства давно уже проржавели, прогнили, протухли. Схватил он девочку – та даже крикнуть не сумела, глаза у нее сделались такие, будто среди цветущего луга гада увидела, рот открылся, ни звука издать не смогла – зажал рот и нос ладонью, оттащил с тропы и держал, пока бившееся тело тряпицей не обвисло у него на руках. Только тогда отбросил с дьявольской ухмылкой, злобным наслаждением погладил, – это раз, – приговорил и запрятал тело в трубу, брошенную строителями, завалив горловину большим камнем.

Тело нашли недели через две. «Залезла, бедняжка, и выбраться не смогла, там и задохнулась» – решили и никто даже не заподозрил рядом с собой человека-зверя.

Вскоре он пастуха одного столкнул в овраг, спустился следом и камнем добил. А потом поднял шум, принялся людей скликать – человек сорвался, мол, с обрыва. Помогал вытаскивать погибшего, и благодарность заслужил – оценили его старание.

Возможности таком отправить человека на тот свет он не упускал. В ожидании будущего убийства наслаждался памятью уже содеянного.

Раз в поле всадника повстречал, пристрелил издали. Поисками убийцы этого наемного пастуха никто себя особо не утруждал. Удача по-прежнему улыбалась, он и тешил, не томил людоедскую свою душу.

Свиней ему пасли пьяницы без роду-племени, за бутылку готовые душу заложить. В водке он им не отказывал, а большего они и не требовали – ни платы, ни одежды, волочили проспиртованные трупы свои к последнему закату.

Было у него двое таких пастухов, решил третьего завести – свиней прибавилось, а дармовой работник карман не тянул.

Вскоре пастухи предъявили ему этого третьего.

– Марк Петрович – представился мужчина лет так за пятьдесят. Объяснил, что не пьяница он, и платы ему никакой не нужно, согласен проработать тут год, а потом пойдет своей дорогой. Лопиана с удовольствием согласился.

Выглядел человек прилично, книжно. Лопиана втихаря обшарил его чемодан. Бритва, фотоаппарат, нож, ножницы, транзистор, десяток книг, предметы мужского туалета – все чистое, аккуратно уложенное. Очевидно было: сбежавший от мясорубки цивилизации Марк Петрович собирался дать отдых истерзанному рассудку тут, в Лопиановой глуши.

«И отлично. И никто не знает, кто он и откуда, и никто искать не будет, и чемодан с добром мне достанется», – порадовался Лопиана. И сбежавший от цивилизации Марк Петрович был принят в пункт по переправе на тот свет.

...Алазани бесился в пене и грохоте, кидались вывернутыми с корнем деревьями, билась о берег, кипела, жеребцом вставала на дыбы и неслась дальше. Пастухи так набрались, что головы поднять раньше, чем через сутки, им не светило. Сейчас он покажет взбесившуюся реку Марку Петровичу.

– Прямо ужас, – сказал Марк Петрович, глядя на озверевшую стихию с холмика на правом берегу. У него даже голова закружилась, попятился невольно.

Сейчас вот подтолкнуть и будь здоров, Марк Петрович... Хотя, кто знает, может он пловец хороший, сумеет выбраться? Нет, Лопиана не любит сомнительных дел. А в руке нож как раз, палку строгал. Ну и воткнул Марку Петровичу в спину нож, а потом уж толкнул, так и поглотил его с ножом в спине водоворот.

Храпели набравшиеся до полной отключки свинопасы. Так хотелось перерезать им глотки и спихнуть в реку, но не оставлять же свиней без присмотра. Кинул в машину чемодан и уехал. А через неделю пастухи доложили: Марк Петрович исчез, ушел, даже не попрощавшись.

И это убийство сошло ему с рук. Лопиана и вовсе оборзел, почитая себя всемогущим. Сам был судьей, сам же и приговор приводил в исполнение. Все должны бояться его, ведь любого он может в загробный мир спровадить, если глаз положит. Лопиана в зените своего величия, высокомерию его нет предела, все в глаза заглядывают и хвостами повиливают перед этим богатым, могущественным человеком с душой зверя.

...В Алазанских рощах служит егерем несравненного мужества, физической силы, крепкий, как мореный дуб человек, скромный и добродушный, какими бывают очень сильные люди.

Армаз – так зовут его – всеми любим, все его уважают, всякому он друг и помощник.

Армаз завел себе бахчу, ухаживал на совесть. Но добрались до его бахчи полудикие свиньи Липианы. Несколько раз предупредил он одуревших от водки пастухов. Когда не подействовало, оттаскал обоих за уши и пригрозил изгнать их вместе со свиньями из этих мест. Пастухи доложили обо всем Лопиане, а тот, находясь в зените величия, взбесился – как посмел кто-то стать ему поперек дороги! Армаз тут же занял место очередной жертвы. Надо было только подобрать момент. Он ведь по рощам один ходит, без ружья. Подкараулить, влепить в него дуплетом, кто что узнает, и не такое сходило с рук.

...Армаз в очередной раз выгнал свиней из бахчи и кинулся к свинопасам:

– Вы что же, враждовать со мной хотите?! – сказал. А коль скоро хозяин, Лопиана, там же оказался, и его предупредил, – не вынуждай, мол, перестрелять твоих свиней.

Лопиана от злости побледнел, лицо у него перекосилось. Ты смотри, что он себе позволяет, как видно, жизнь ему не дорога...

– Что скалишься, как собака? Может, хочешь, чтоб я извинился? – насмешливо поинтересовался Армаз.

– Собакам отдам я тебя на растерзание, – скрежеча зубами, прорычал Лопиана.

У Армаза от удивления глаза округлились.

– А ну, повтори еще раз, ты, клоп! – Ухватил за шиворот и приподнял, оторвав от земли. Лопиана затрепыхался, Армаз небрежно отшвырнул его в угол.

– Та свинья, которая полезет в бахчу, в свинарник не вернется. Понятно?! – бросил Армаз вызов Лопиане. – Ну и редкий паразит попался!

Сильная рука Лопиана напугала. Скрючившись, он не смог переварить поражение. «Ведь мог придушить меня, как я ту девочку... Почему не придушил? Какой случай упустил! И меня, и пьянчуг этих мог передавить, как тараканов, и подозрений никаких! Мне бы такую силищу, уже я бы стольких передушил!» Под эти мысли страх отступил потихоньку, жила гордости и самолюбия запульсировала. Убьет! Все боятся Лопиану, знают его беспощадность; и этого повенчает со смертью. Армаз сам себя приговорил, завтра Лопиана подстережет его и вместо одного заряда шесть всадит. Хоть и сильный он, и быстрый, как рысь, но против ружья все одинаково бессильны. Да и Армаз не рысь, а Лопиана не паршивый шакал. Человек – он все законы природы с ног на голову поставил. Слабый и завистливый лев с сильным ничего поделать не сможет, как ни ухищряйся, тут все решают когти за зубы. Подлость, предательство, вероломство, обман, донос, нож в спину – это человеческого разума находки и того же разума творение... Лопиана человек, не нужны ему клыки и бивни, есть у него ружье и вдосталь злобного разума – он трус, беспощадный трус! Радуют его чужие страдания, а прищемить палец, сам со страху в обморок падает. Завидует он чужой жизни, старается урвать, отнять, но так, чтобы свою уберечь. Он ненасытный эгоист, Лопиана. В мире животных его давно уже разорвали бы, стоптали, разметали по всему свету, но Лопиана человек, порочная душа, выросшая на порочной людской почве.

Сидит Лопиана в кустах, поджидает Армаза. Знает, что утром он тут непременно пройдет. Ждет, и боится, - а вдруг промахнется, тот же растреплет его, как сокол воробья. Боится, но жажда, желание захмелеть от человеческой крови, сильнее.

А к Армазу пришли друзья. Сидят теперь, перекусывают. Армаз рассказал им про страшного того человека, свинного начальника, так и пышущего злобой и подлостью.

– Этот урод Лопианой зовется, сплошная злоба беспощадная. Как любой трус, на все готов, и убить не постесняется, ели подловит, – сказал один из друзей.

– Да кого этот бурдюк с желчью может убить! – возразили другие.

– Такие бурдюки и нелюди как раз и убивают, какой же нормальный возьмет грех на душу.

– И то верно, – согласились остальные.

...Идет Армаз по тропе, оглядывает рощи, не забрел ли браконьер. А потом к друзьям вернется, и продолжат они свое застолье. Только вот не идет у него из головы мысль о Лопиане, его искаженная нечеловеческая рожа, право, неземное какое-то чудище. Мир живых суров, но в нем человек – ужас всего живого, человека только сам человек уничтожает... Тут оборвали мысль два кряду выстрела, сотрясая небо и вспугнув укрывшихся в ветвях дуба голубей. Два странной силы удара в грудь скосили Армаза, смерть глянула ему в лицо и зачернила небо. Лопиала перезарядил ружье, он во всем любит надежность. Вон Армаз на колени привстал, голова свесилась на грудь, но правая рука пытается вытянуть охотничий нож из ножен.

– Ты на него глянь, за нож взялся. Меня убить хочет! – цедит Лопиана сквозь зубы и еще дважды стреляет в умирающего. Снова перезаряжает и подходит вплотную.

Армаз успел-таки вытащить нож, смерть сковала пальцы на рукояти.

– Меня хотел убить, так на э тебе! – Лопиана стреляет еще дважды, потом рвет нож из мертвой руки и начинает кромсать изодранное картечью тело. Он теряет чувство меры, с наслаждением кроша человечину.

– Армаз! Где ты, Армах! – Слышаться голоса. Голоса приближаются, видимо люди по этой тропе идут.

– В реку сброшу, не найдут, – буркнул Лопиана и ухватил за ногу труп, но изрубленное тело осталось на месте – нога оторвалась. Утаскивать по частям – на это времени не было, голоса приближались. Лопиана отшвырнул ногу, схватил ружье и побежал.

– Мужики, глядите, Лопиана убегает! – Крикнул кто-то, все погнались за ним и с ходу натолкнулись на искалеченное, искромсанное тело Армаза. От страшного рева кровь застыла в жилах.

– Не упустите гада! – Ревел кто-то и вслед Лопиане кинулся четверо осатаневших мужчин.

...– Скорее спрячьте меня! – с хрипом вломился к свинарям ошалевший от страха Лопиана.

– Спрячьте меня, спрячьте... – пропел в доску пьяный пастух и качнулся к выходу. – Пойдем, рядом с бутылкой пристрою, сам черт тебя не найдет, – и, покачиваясь, направился к сортиру.

– Быстрей! Быстрей! – Подталкивал его в спину Лопиана. Ружье он закинул в заросли и вслед за пастухом забрался в дощатую будку.

Четверо молодцов вихрем ворвались во двор. Кинулись к жилью, но тут один заорал:

– Вот его машина стоит, там он, как бы не сбежал!..

– Спрячьте меня, спрячьте... Поскорей да поскорей! – напевая, пастух поднимал доски настила в сортире. Густая, вонючая масса всего на полметра не доставала до края. Из нее пьянчуга вытянул бутылку, что привешена была к железной балке, лежащей поперек ямы. Хлебнул из нее и вернул на место.

– Полезай, держись за железку, чтоб не утонуть... Водку мою не выпей, а то вдвое стребую – и привалился к стене, в ожидании.

Задавленный страхом Лопиана сполз в дерьмо с облегчением, словно истерзанный болями ревматик в грязевую ванну. Ухватился за балку, до самого подбородка погрузился.

– Не скучай, – напутствовал его пьянчуга и опустил доски на место.

Тут он о своей нужде вспомнил, помочился и, продолжая напевать «поскорей да поскорей» вышел.

Не обнаружив Лопиану в машине, преследователи перерыли халупу пастухов, чуть не разнесли ее и теперь обшаривали двор.

– Чего вы там творите-то! – Окликнул их пьянчуга, застегивая ширинку. Тут только заметили его и кинулись.

– Говори, гнида, куда Лопиана делся?! – Рявкнул первый и так хватил пастуха кулаком по голове, что тот повалился. Второй добавил пинков.

– Полегче, не прибейте его, – третий схватил бедолагу за шкирку и рывком поднял.

– Какие еще Лопианы, не знаю я, – заплетающимся языком бормотал пастух, – если люди вы, так водки поднесите, а нет, так мать вашу...

– Ничего не соображает, – заключили преследователи, надавали ему по разу и бросили.

– Не в сортире ли прячется? – Один из мужиков сунулся в дверь и чуть не задохнулся.

– Ох, и вонище же! – шарахнулся он назад.

– Вот найдем Лопиану и здесь утопим.

– Лопиана утоп уже, сам утоп – бормотал пастух, стараясь подняться.

Двое преследователей забрались в машину.

– Проедем по дороге, может, перехватим где...

– Эй, куда вы, это Лопианина машина! – замахал руками и, шатаясь, погнался за ними пьянчуга, заработав на этом оплеуху.

Весь день просидел Лопиана в дерьме, навозные черви облепили ему лицо, лезли в уши, глаза, рот. Он только фыркал и отплевывался.

Преследователи давно ушли, все стихло, избитый спаситель его забрался в халупу и отрубился, а он все опасался вылезать – ну, как тут они где-то подкарауливают.

Заполдень продрал глаза второй пастух. Без удивления оглядел разгромленную комнату, но огорчился, найдя разбитую бутылку: опохмелиться-то чем? Неверными шагами добрел до сортира, поднял доски и выудил заначку. Тут только заметил что-то круглое, из дерьма торчало, облепленное червями. Помочился сверху, червей смыл – вроде бы голова, волосы черные. Пастух поглядел, опустил доски на место и ушел, напевая:

Ты капуста или еж...

На кого-то ты похож...

Лопиана за все это время не пикнул: «Заорет еще с перепугу и выдаст меня». Лишь бы спастись, он готов был снова и снова в дерьмо нырять, как нырнул, когда преследователи заглядывали в сортир.

Только затемно выбрался Лопиана наружу. Откинул доски, кое-как выполз, будто улитка, оставляя за собой влажную дорожку. Решил пробраться домой и там затаиться до времени. Но когда прокрался в деревню, ужаснулся: двор его заполонила толпа народу, шум и крики разносились по всей округе. Окончательно трусливый Лопиана сам явился в полицию, вырвав у стражей порядка коллективную рвоту своей вонью.

На суде Лопиан охраняли, но никто и не пытался его убить. – К расстрелу не приговаривайте – требовали родственники и друзья Армаза – мало для него расстрела, пусть живет и пусть жизнь для него адом будет!

Приговорили Лопиану к 14 годам в колонии строгого режима. В тюрьме ему давали жизни, а тут он решил, что самое страшное позади, вздохнул с облегчением, успокоился, перевел дыхание.

Вот и в колонии Лопиана. Никому до него нет дела, никто не дергает, не тревожит без надобности. Валяется после работы на нарах и своими мыслями занят: «Хорошо, что об остальных четырех не узнали, а то расстреляли бы непременно. Пронесло! – улыбается в темноте Лопиана и радуется тому, что живой.

– А ну-ка, иди сюда, Лопиана, – кто-то схватил его за плечо и сдернул с койки.

– Чего надо?! – страшное предчувствие охватило его.

– А чего надо, сейчас узнаешь. – Первому еще трое подсобили и поволокли Лопиану к выходу.

– Куда тащите?! – завопил Лопиана, упираясь.

– А никуда, прямо тут тебя «опетушим» – и пригнули Лопиану, штаны не спустили, а разрезали вместе с ремнем так, что штанины по отдельности сползли.

– Кто начнет? – Стали решать, и тут взревел Лопиана, рванулся так отчаянно, что вывернулся из державших рук и выскочил наружу.

Бежал к центральному входу, голозадый, вопя и волоча сползающие штанины, наступал на них, падал, трепыхался, вставал и бежал дальше, чтобы снова упасть. Улыбки расползались даже на угрюмых физиономиях заключенных, оказавшихся поблизости.

Невозможно стало держать Лопиану в общем бараке. Администрацию колонии «с воли» хорошо «подмазали» и отыскалась для него отдельная коморка и подходящая работа.

Теперь у Лопианы своя крепость. Правда, по ночам тревожат его, сон рушат, но особо навредить – руки коротки, зато днем он в безопасности, особенно если поостережется. Он и остерегается: от остальных держится подальше, издали обходит, чуть что подозрительное – бежит в нору и запирается. Знает уже, как дорого может обойтись ему неосторожность. Разок затесался на трассе в толпу и тут же отловил подзатыльник, да такой – чуть шею не свихнули. Оглянулся – дали по загривну, потом по уху, потом еще и еще, столько насовали, еще уполз в нору. Если в столовой, куда приходится ходить за хлебом, не больше пары оплеух достается, праздновать впору.

...Снова режет ухо лагерный марш. Отряды двинулись из рабочей зоны, по пять человек в ряд, снова хрипы и стоны волной. Черная озлобленная масса расползается по баракам и дворам. Они преступники, грамотные люди, они отбывают наказание, вынесенное им другими грешными людьми. И законы тоже грешные люди сочинили. В этой стране взяточничества взятка запрещена, законом, но взяточники все, начиная с верховного повелителя страны и вплоть до ненасытного надзирателя. Заключенные лучше всех осведомлены о силе взятки, – с момента ареста до конца отсиженного срока. Уровень взятки мерится уровнем занимаемого взяточником поста. Все арестанты и их близкие безжалостно ограблены и ободраны мздоимными блюстителями закона, а сама колония прогнила в болоте взяток. Сюда со всех концов страны согнали убийц, разбойников, воров, взяточников, комбинаторов и преступников всех мастей, тут же и отбывают назначенный им срок невинные, и оклеветанные, и правдолюбцы, на собственной шкуре познавшие несправедливость, ибо замахнувшись на высокопоставленных грешников, нацепивших на лица святых, они сегодня страдают за свою душевную чистоту и праведность; облиты грязью и обвинены во всех мирских грехах. Арестанты знают, что главные убийцы, разбойники, воры, взяточники, комбинаторы и преступники всех мастей – там, за оградой.

Они-то и прописывают непокорным лечение ядом колонии, они и выписывают рецепты – каждому свою дозу. Держат руку на кормиле власти ,отлавливая мелких преступников, чтобы от крупных, от себя в первую голову, подозрения отвести. А подозрений никаких нет, всем хорошо известны их дела, но страх заставляет народ держать язык за зубами. Посмей сказать, – и место тебе в колонии. Говорить правду, свобода слова – преступление и дети страны лицемерия пожинают самый горький хлеб лицемерия тут, в колонии.

В колонии тоже свои законы и с такими, как Лопиана, тут по своему расправляются, душат, головой вниз вешают в яме, полной крыс, ножом полосуют лицо, горло, насилуют и отправляют в барак гомиков, одним словом, тут свои законы и свои формы наказания. И Лопиана тоже не избежал бы их, не учреди продажная администрация колонии для него персональную нору.

...Вернулись заключенные, и загудела жилая зона. Куда ни глянь, везде они толпятся, спорят, матерятся, пинают друг друга, огрызаются... Вот теперь должен быть очень осторожен Лопиана, всех сторониться должен, от всех шарахаться, дотемна забраться в свою нору и до рассвета, во мраке, отсчитывать пульс убогой своей жизни.

Стемнело. Затихла колония. Все по баракам забились, обессиленные, завалились на нары.

...И Лопиана прилег, скрючился в три погибели на лежаке в ожидании ночных посетителей. Только вздремнул, – вот и они! Но нет, эти другие какие-то, другого вида и возможностей. Их не останавливают запоры и решетка на окне, полуметровой толщины стена для них не преграда. Схватили его, выдернули душу из скорченного тела и поднялись вверх, сквозь крышу, к небу.

Оглядевшись, Лопиана увидел свое тело, скрюченное на лежаке и людей в черном, швыряющих в окно камни и обломки кирпича.

– Куда вы меня? – спросил он робко.

– Туда, где место таким, как ты! – был ответ.

Два могучих, крылатых существа наподобие ангелов, несли Лопиану вдаль, в безграничное пространство. И достигли они, высоко-высоко, входа в прекрасный, божественной прелести мир, мир красоты, покоя. Чудесных красок благоухания, и услащающей слух музыки.

– Куда ведете этого мерзкого грешника? – Раздался бархатный, проникающий в самые глубины души голос.

– Не желает ли судилище божье взглянуть на него? – вопросили сопровождающие.

– Отведите, покажите, где место подобным ему. А потом в грешное тело верните! – Последовал приказ, и Лопиану понесли куда-то вниз, глубоко, в подземелье.

Опустились они на обширный болотистый луг. Поверхность как бы кипела и булькала. Его вели по узкой тропинке, а из почвы, по сторонам, проглядывали искаженные лица, головы, кое-кто выбрался по пояс из смрада и отчаянно боролся, чтобы удержаться на поверхности, другие всплывали из глубин кипящей, смрадной жижи; из лопнувших черепов проглядывались мозги. Цеплялись друг за друга, молили о помощи, снова тонули, распадались, всплывали отдельные куски, срастались опять, вспухали, лопались, как от жара и снова срастались... Ревели, рвали друг друга, отрывали конечности, теряли собственные и находили вновь, искалеченные, изгрызанные.

Плоть спадала с костей, с воплями пытались они прилизать ее обратно... Чем дальше по тропе, тем более нарастали ужасы... То, что вначале ему почудилось болотом, оказалось месивом человеческих тел; вся эта масса содрогалась и пузырилась, шевелилась, каждый искал части своего тела; находил, снова распадался, лопался, варился, опять срастался, полны чудовищной боли, непрекращающихся мучений перекатывались по лугу.

– Поля вечные мук для тебя подобных, – сказал один из сопровождающих и спросил:

– Где желаешь сесть?

Лопиана окаменел от ужаса. Тут из содрогающейся массы высунулась рука, вцепилась ему в ногу, следом показалась голова, вторая рука тоже за ногу ухватила.

– Вытащи меня! Вытащи отсюда! Или сам иди сюда! – Голова захохотала, потом взвыла:

– Верните обратно, только добро буду творить, верните, вер... – тут голова расплющилась, потом вспухла и лопнула, тело развалилось, остались только руки, вцепившиеся в щиколотки Лопианы, остальное поглотила бурлящая масса.

Потом голова снова всплыла, из раскрывшегося черепа свисал мозг.

– Отдай мою руку! – Захрипела она, вцепилась зубами в левую кисть, пригладила ее на место, со стонами и воплями ухватила и пригладила вторую руку, затолкала мозг обратно в череп и снова принялась молить.

– Верните обратно! В добро и любовь обращусь, только радость, счастье, жизнь буду творить... – Снова распалось тело, лопнула голова, и вновь все замешалось и начало срастаться.

– Кто это? – С трепетом спросил Лопиана.

– Нерон. Две тысячи лет провел он таким образом и кто знает, сколько еще у него впереди.

Там он умножал зло и ненависть, мучил людей всю свою ничтожно короткую жизнь и теперь воздается ему по делам его – был ответ.

Сопровождающие по колени вогнали Лопиану в бурлящую массу. От страшной боли он так дико заорал, что даже вновь всплывший Нерон притих. Голосил, выл Лопиана, нога отвалилась у него, кость пропорола грудную клетку и выступила наружу, лопнул череп, потек мозг... Лопиана ревел, медленно погружаясь в смрадное месиво.

– Новичок, а как здорово орет, – пробурчал оскаленный Нерон, с причитаниями сгребающий собственное мясо. А Лопиана погрузился уже до подбородка, распался, расплылся, наконец, и голова затонула, все его существо поглотила боль, исчезло даже облегчение от возможности кричать.

– Довольно! Сделайте милость, киньте меня с сортир, дайте такое счастье! – кричит, погружаясь, Лопиана.

– Довольно с него, пусть возвращается в свое тело! – Слышит он голос не весть откуда и тут же переносят его с Неронова поля в колонию. Душа опустилась сквозь потолок и юркнула в скорчившееся на топчане тело. От облегчения и усталости задремал Лопиана, но тут же проснулся от страха, – авось, вернутся и опять заберут! А это где, что камни швыряли по ночам, хоть бы пришли, пусть голову разобьют, ребра переломают, если им это в радость – Лопиана готов теперь любого порадовать, любому помочь, любому унять боль, готов разлиться добротой, радостью, счастьем для любого.

Рассвело. Визг марша холодными иглами пронзил тела арестантов. Снова озлобленные, измученные, истерзанные люди с проклятиями и стонами строятся в отряды.

Лопиана встал, сдернул войлок с окна, открыл дверь, вышел и без страха смешался в толпе. Всем улыбался, хотел как-то облегчить им муки... Но что он мог?! Арестанты шарахались от него, испуганно сторонились, разбегались, как овцы при приближении волков.

Разошлись отряды, поглотило их обширное брюхо рабочей зоны. Лопиана направился в столовую, хлеба взять и котелок наполнить. Встал у хлеборезки и тут же подзатыльник отхватил... Обернулся с улыбкой:

– Еще ударь, если тебе от этого легче!

Однако ударивший стушевался, попятился, укрываясь за спинами испуганно глядевших на него арестантов.

– Бейте меня, рвите, на куски пытайте, если вам это приятно, и я буду счастлив, – Лопиана двинулся к ним с доброжелательной улыбкой, но те разбежались в разные стороны...

Лопиана взял хлеб и горячий обед, однако в нору не стал возвращаться, присел там же, к столу и приступил к еде. Тут в столовую зашли другие арестанты.

– Пожалуйста, – подскочил Лопиана, – присаживайтесь вот сюда, я вам сам все принесу, – сказал он и с доброй улыбкой отправился за хлебом.

Улыбнулся и перепуганному раздатчику у хлеборезки.

– В чем дело, друг, что-то не так?

– Ничего, – попятившись, еле выдавил тот из себя и укрылся за полками.

Лопиана вернулся к столу, положил хлеб и отправился за горячим пайком; окаменевшие от страха арестанты боялись звук издать. Когда он вернулся, за столом никого уже не было.

– Чем это я их так обидел? – Огорченно пробормотал Лопиана.

...Вернувшийся с того света Лопиана влез в свое тело, но труп по-прежнему выглядел трупом. Труп двигался какими-то неестественными рывками, будто вставший из могилы. Труп ходил по колонии, управляла им приобщившаяся к добру, просветленная душа...

Весь день Лопиана покоя не знал. К каждому рвался подойти, теплом одарить, да только бежали все от него. Вот и отряды вернулись с работы, они знали уже о превращении Лопианы в зомби и со страхом избегали встречи с ним.

А Лопиана встретил их сперва на трассе, и распугал, как волк отару, потом и забившихся по баракам навестил, ласковым словом и добрыми пожеланиями еще больше замутил страхом оглушенные умы. От него прятались, убегали, молили – оставь, мол, нас! А он не понимал, чем такое отношение вызвано, ведь он хотел им только добра и счастья. Не ведал, что облагороженную душу его среди перепуганных арестантов носил по колонии труп, а ласковая улыбка его выглядела загробным оскалом.

...Стемнело. Устал Лопиана и присел на лавку. Трасса опустела. Все попрятались по баракам. Лопиана сидел и ждал: может, пройдет кто, словом перекинусь, помогу чем смогу. Вокруг было безлюдно, – издали замечая мертвеца, сидевшего на лавке, кто бы по своей воле осмелился бы приблизиться к нему.

Долго сидел в одиночестве. Клонило его ко сну, но он крепился, боялся, как бы вчерашние поводыри вновь не пожаловали. Лишь бы снова не попасть на Нероново поле, – ради этого он готов был исчезнуть и телом, и душой. Однако бессмертная душа на то и бессмертна, ей за все держать ответ. Не уйти ему от ужасного наказания. Знает Лопиана, что не укрыться ему от божьей кары, и прегрешений не скрыть, все знают там, наверху, и воздаяние готовят ему по заслугам беспристрастное. Тут же, где тело властвует над душой, можно вершить зло, и скрыть его, и судью всеми земными грехами отягченного подкупить, а затем упрятать за решетку. А вот когда душу изгонит из тела, когда земля, ставшая телом, чтобы душу носить, опять землей станет, душа отправляется туда, где будет ответ держать за дела свои, в судилище душ. Теперь знает это Лопиана и страшно раскаивается в том, что ненасытной, черной плоти позволил душу совратить и на вечные муки обречь.

Сидит в своей норе Лопиана, отгоняет сон; молчит потрясенная колония, в бараках не смеют даже в «зари» играть, (азартная игра в кости – авт.) затаились люди из страха, что Лопиана объявится. А Лопиана со сном борется, боится, что снова нагрянут поводыри душ, знает, что не избежать ему расплаты за содеянное и в ужасе за каждую минуту жизни отчаянно цепляется.

Дверь открыта, окно не занавешено. Тут ничего не боится Лопиана, лишь бы туда не забрали, пусть тут, в колонии делают с ним, что хотят и тем утолят жажду мести и отвращение.

Но вот появились не мстители и мучители, а чистые, неподкупные, святые провожатые, поводыри его души.

– Пойдем! – Сказали они и выдернули Лопиану из частички земли, которую он своей почитал, своим телом.

Вот так, безболезненно, извлекли душу Лопианы из тела Лопианы, не пришлось ни череп крушить, ни сердце рвать. Только они умеют это.

– Опять туда? – Мучительно стонет Лопиана.

– Нет. Ты грешник не из великих, для таких Господь другую планету определили, много больше Земли.

Еще хотелось спросить, как это возможно – больше Земли, – но не осмелился. Похоже, что поводыри душ, вроде земных конвоиров, не любят лишних разговоров. Но конвоир за мзду все сделает, а этих ведь не подкупишь, за что может предложить покинувшая корыстное тело душа, тело-то вместе с корыстью на земле осталось. Хочет все же сказать Лопиана: только избавьте меня от этого ужаса и требуйте, что угодно.

– Ты от грязи земной еще не очистился, вот и мысли у тебя нечистые. Остерегись, за святотатство наказание примешь, в нашем мире только безупречным, добрым, любящим, бескорыстным душам есть место, – был ответ на мысли его.

Лопиана еще раз удивился: ничто тут не скроешь, не спрячешь. Там, на земле, человека можно хвалить, превозносить, клясться ему в любви и преданности, готовя силки измены и предательства; убедить, обмануть и... горло перерезать. А вот тут не пройдет это. Даром что ли, столько предателей и злодеев топчут Землю, вырядившись в обличие честных, добрый людей.

– Кто служит злу и измене, все вершит себе во вред. Кто враждует, жестокость и зло творит, тот безрассудней безрассудного, ибо зло его к нему же вернутся. Жизнь души бесконечно длинна, пребывание ее в человеческом теле подобно промокашке каждый грех учитывается на Божьем судилище и приходится душе тянуть гнет воздаяния, – снова получил Лопиана ответ на свои мысли и перепугался: «Как бы, по привычке, не подумать злое что-нибудь, поймет они, что не очистился я еще от мусора земного».

– Как ни старайся, грязь не скроешь, – вновь последовал ответ и растерянный Лопиана принялся, как мух, отгонят набегающие мысли.

А вон и огромная планета, наверное, больше Земли. Опустились в широком поле.

– Ступай, походи и если понравится где, оставайся, – велели провожатые и исчезли.

Лопиана взвыл от страха, – не покидайте, мол, но сдержался и стал испуганно оглядываться. Вон, под открытым небом, народ собрался и шумит. Лопиана подошел ближе. Сидят, каждый на своем стуле, и спорят о чем-то. Один стоит и оправдывается:

– Я не убивал, я ваш приговор привел в исполнение, это ведь моя служебная обязанность. Раз вы приговорили его к смерти, какая разница, кто убил бы его, я или другой, все равно убили бы. Если же ваш приговор несправедлив, то не моя это вина.

– Сядь! Пусть убивал бы тот, кто тебе это поручил, – раздался таинственный голос. – Другим ремеслом не смог обзавестись, вместо профессии палача?!

– Я не виноват, это они палачи, – указал палач на сидящих вокруг и корчащихся от боли судей, силой несправедливого закона узаконивших несправедливость.

– Садись на стул и выяснится твоя правота, – снова раздался таинственный голос.

– Не сяду, нет! – Завопил палач и тут же покорно направился к своему месту. Сел, и со страшными криками, под шипение горящей плоти, начал медленно плавиться.

Что скажут судьи? – Вопросил таинственный голос. Судьи поднялись, оставив куски тел на раскаленных сиделищах.

– Вы, взяточники, судили человека за взятку, и требовали во сто крат больше, чем присвоил этот мелкий грешник. Вы погрязли в грехах, хоть и рядились в обличие честных людей. Оправдывайтесь!

– Мы не виноваты, поручение главы государства выполняли. Ему одних расстрелять требовалось, других спрятать за решетку, чтобы убрать с дороги, объявить преступниками. Мы лишь исполнители, что нам оставалось делать... Прокуроры и следователи ложные дела шили, – загомонили судьи.

– Не набрались вы ума, не сумели истину признать, садитесь! – Повелел голос.

Не сядем, нет! – завопили судьи. Обгоревшие зады у них исцелились, и можно было начинать все сначала.

– Садитесь! Вы ведь грешили, чтобы усидеть на этих стульях, и мир наращивать. Теперь те же стулья из вас вытопят жир...

И вновь зашипела плоть судейская на раскаленных грехах сиделищах. Рядом поджаривались прокуроры, следователи, многие и многие, вплоть от тюремного надзирателя до главы государства, министры, чиновники всех рангов – каждый оправдывался, по земной привычке свой грех, сталкивая на соседа. В мирской жизни грех легко было скрыть, так как наибольшие грешники рядились в самые белые одежды святости, используя при этом силу, власть, высокое положение и предательство. Зная силу грешников, все превозносили «святые дела» их, дабы не оказываться в числе очередных жертв.

И молились грешники Богу, объявляли себя верующими, и свечи возжигали в храмах, а на деле служили злу, измене и грешной плоти. Лицемерие торжествовало на земле, не верили тут в воздаяние, злыми делами купленное благополучие казалось вечным и неуязвимым. Плотскими радостями прельщенные не желали знать, что плоть – земля в землю же вернется, а душа грешная перед судом предстанет. Сейчас-то тут вопли, слезы, плач и стон стоит, рыдают, скулят, да поздно уж, грехи стократной расплаты требуют. Вспомнилось Лопиане бытовавшее на земле: расплату за преступление только смертные торопят, Господь не спешит, он бессмертен, все ведает, ничего не забывает и каждому воздает по делам его.

И вот страшный день настал для старательно скрывавших нечистые свои дела и души. Тут собраны те, кто дабы властителю услужить, на все готовы были, шли на любую подлость ради теплого местечка и жирного куска. Тут и такие, кто свои грехи на невинных списывали, и отправляли их отбывать наказание вместо себя, в земные тюрьмы и колонии. На земле можно свою вину взвалить на другого, если ты при деньгах и сила за тобой, только все эти земные хлопоты – пустое дело. От этого груз грехов только нарастает. На суде Божьем все эти трюки ничего не стоят, лицедейство ничего не даст.

...Стоит Лопиана и глядит на души, которые земным государством управляли, были его плетью, клинком и железной рукой. Враждовали, предавали, обрекали окружающих на гибель, лишь бы удержаться на высоком посту и пересесть еще выше. Делалось все это тайно, заспинно, в лицо же друг другу клялись в любви и братстве. Тут, в колонии душ, опять они же и опять те же высокие кресла, ради которых они отпиливали друг дружку, но чем выше кресло, тем больше раскалено оно пропитавшими его грехами, тем большее жжет, плавит и сгоревшее тут же восстанавливается и пытка эта длится бесконечно.

Судьи, следователи, чиновники госаппарата скворчат на раскаленных грехами – злобой, ложью, завистью стульях, гримасничают и вопят, опять-таки кого-то обвиняя и оправдывая себя. Но это только добавляет огня докрасна раскаленным сиделищам – велика сила грехов, хорошо горит свора грешников.

Чуть в стороне стояло самое высокое и самое раскаленное сидение, а рядом, со стоном, в муках, восставал из угольев владелец его, чтобы вернуться и снова сгорать.

– Это все твоя вина, ты поручал мне выносить несправедливые приговоры, моими руками счеты сводил с неугодными, ты грешен, ты!

Я ни в чем не виноват! – кинулся на хозяина высокого кресла какой-то судья.

– Он поручал, он заставлял, он творил все зло, ему гореть, не виноваты мы! – заголосили судьи, следователи и прочие государственные насильники, грозя сожженному на верховом кресле.

– Сами вы взяточники и вымогатели, эгоисты, карьеристы и хулители законов, иначе как бы я мог поручить вам это, не было у меня таких прав, – со стоном и хрипом возразил хозяин высшего поста.

Ты был главой государства, места раздавал за преданность, чтобы задуманное тобой злодеяния на нас повесить, сделать нас соучастниками твоих грехов. Разнежившаяся твоя плоть там и осталась, а души наши обрек ты на вечные муки, затянув в свои злодеяния. Ты должен гореть и терзаться, ты! Не насытился властью, не напился крови, не натешился дутым величием и фальшивой славой! – стеная, нападали все на Главу.

– Я честно служил народу, за что и щедро вознаграждался. Ни под одним приговором нет моей подписи, вам было поручено стоять на страже закона, а вы меня – кто же знал – обманывали! – Рычал в ответ и скрежетал зубами глава государства.

– Тут этот трюк не пройдет. Тут не спрячешь свои черные замыслы, не запудришь мозги наивным людям! Был ты изменником своего народа, а измену оправдывал любовью к народу. Если ты честен, почему ты здесь, почему дымишься грехами?! Садись в свое кресло, на которое ты променял свой народ, совесть и все святое! Садись, чего шарахаешься, раньше ты с ним и во сне не расставался. Те же грехи – там тешили, а тут зад прижигают. Усаживайся, тогда и поймешь, кто ты есть! – Криком и пинками загнали в кресло, ради которого на земле он стольких растерзал. А теперь сел и запылал, охваченный жаром грехов, завопил, завизжал, залаял, замяукал:

– Не нужно мне это кресло, заберите себе, даром отдам!

– Это на Земле надо было сказать, когда захлебывался в грехах, польщенный мерзкой плотью.

– Прозвучал таинственный голос.

А тот рвался, скворчал, жал кресла набирал силу, набирали силу и муки, под аккомпанемент проклятий проклятых своих соратников таял он, истончался, убывал, чтобы исчезнуть, восстать и опять все пройти.

Лопиана только сейчас заметил, сколько их было вокруг – взяточников, расхитителей, комбинаторов, предателей, клятвопреступников, изменников, торговцев интересами нации, получивших высокие посты из рук главы государства, им же обласканные, возвеличенные и тем самым обреченные на вечные муки. Сидели, горели и находили облегчение, глядя, как в кресле власти корчится глава государства.

– Ну и дела! – Подумал Лопиана. – На земле-то его взахлеб нахваливали, на стенах своих кабинетов развешивали его портреты, приравнивали к святым и ангелам... А ведь как хорошо знают все эти разнокалиберные негодяи фортели друг друга. Вот и жнут теперь бурю...

– И я заслужил подобные муки, и я должен гореть, содеянное мной никакими муками не искупить!! – заголосил Лопиана. Рядом в пепел рассыпался какой-то исполнитель государственных грехов и Лопиана сел на его место, но ни боли не ощутил, ни жара испепеляющего. Рядом свежевосставший из пепла грешник завопил:

– Правильно! Твое это место, сиди, никому не уступай, не мое оно, я невиновен и чист!

– Это сидение он залил грязью, ему и сидеть на нем, огнем только собственный грех оборачивается. Ступай, разыщи свои грехи, – послышался тайный голос и Лопиана поспешил уйти от государственных грешников.

Идет по тропе Лопиана, с обеих сторон раскинулись колонии грешников, крик и вопли стоят на всю округу.

Эти-то откуда тут взялись? – Поразился Лопиана, увидев священников, пасторов, монахов, раввинов и мулл – «служителей» божьих всех мастей. На них насели полчища насекомых, кусали, жалили, язвили, волнами ползали по рясам, а те чесались, скакали, вертелись, катались по земле, давили и топтали мучителей, при этом обвиняя друг друга в страшных грехах, в святотатстве на службе у Бога, а насекомые множились и не давали им покоя.

– Ты изнасиловал девочку, с чистой верой пришедшую помолиться, а потом прошептал ей на ухо, что сделал это по божьему велению, именем его. Да разве ее одну! Ни одной прихожанке прохода не давал, чисто хряк! От того едят тебя вши, клопы и прочая нечисть... Думал господа обмануть, кобель паршивый?! – говорил один другому и тут же, напрасно сражаясь с полчищем насекомых, перекрестился и добавил:

– Господи! Каждому ты по заслугам воздаешь, но со мной ошибся, я ведь от всего сердца, честно и бескорыстно служил тебе.

– Разврат со священниками, диаконами и прихожанами поздоровее ты бескорыстной службой зовешь, педераст окаянный?! Я мужчиной был и с женщинами обращался, как установил Господь, а ты, развратник, был мужиком по виду, а кобелем бабой служил... А еще духовный отец прихода, пастырь, посредник между Богом и людьми! И к власти тянулся, любому начальству ладан кадил, грязь чистотой крестил, святых и безгрешных в грехах обвинял и анафеме предавал. Господь и воздал тебе по делам твоим, сиди теперь и воняй с паразитами, что множатся в нечистотах души твоей – отвечал другой; загалдели и остальные.

– Ты виноват, будь ты истинно верующим, жил бы в страхе божьем, и мы бы сюда не попали. Ты привел на службу Господу авантюристов, мздоимцев, шарлатанов, аферистов. Кто же лучше тебя знал, как разукрасить зло под святость! Сам поддался соблазнам дьявола и нас обрек на вечные муки! – толпа священнослужителей, вдвойне казнимых, ибо на плотские мерзости поменяли они служение Всевышнему.

Все их деяния, разврат, чревоугодие, грабеж и вымогательство, корысть их ведомы были прихожанам. Это был мир предательства, двуличия, лжи, эгоизма, карьеризма, алчности и ненасытности в грехах. Шел Лопиана и слышал стоны и жалобы их. На земле добрые и чистые души томились в окружении таких вот подонков. Здесь же, в преисподней, собрал Господь всю эту мразь и оставил вариться в собственном соку.

А вон и убийцы, начиная с абортмахеров. Добрался Лопиана до себе подобных, осужденных жрать собственные тела, пить кровь из собственных жил. Вот один с ревом выдирает собственную печень и впивается зубами в нее, другие суют конечности в раскаленную печь, горят и стонут, и кричат... И тут те же причитания:

– Я прав был, что убил его, по заслугам, зарезал, искромсал, сжег, зарыл, спрятал, чтобы никто найти не смог, – и кромсали, резали., жгли собственные тела.

– Только я один виноват, никто больше! Я был грешником и поддонком. Я задушил ту невинную девочку, я убил пастухов, я утопил доброго человека, Марка Захаровича; трусливо, подло убил достойного Армаза, любых наказаний заслуживаю. Вот мое место, Господи, пусть возрадуется мне по заслугам! – Лопиана встал среди убийц и попытался вырвать себе печень. Остальным это легко удавалось, хоть и с немыслимой болью, а Лопиане старика впустую – ни до печени не сумел добраться голыми руками, ни ногу себе оторвать, чтобы сунуть в печь. Утомился он, присел и возроптал:

– Чем я так провинился, Господи, что по грехам своим муки принять не могу?!

– Скажи, что прав был, а грехи на убитых, – велел таинственный голос.

– Не могу я такого сказать, не стану винить невинных, мой грех, мне и воздай, я заслужил эти муки, мне гореть и терзаться, – воспротивился Лопиана:

– Если хочешь среди этих остаться, взвали свои прегрешения на жертв своих, – наставлял его голос.

– Нет и нет, я – семя зла, я должен муки принять для спасения души жертв своих! – завопил Лопиана, вновь пытаясь оторвать себе ногу.

Долго молчал таинственный голос и, наконец, изрек: «Пока не место ему тут, верните обратно».

– Пытайте меня, жгите, палите, во спасение души, мною погубленных! – вопил Лопиана. Убийцы вокруг удивленно глядели на него.

Он и не заметил, как по бокам возникли знакомые поводыри. Вопли кругом стихли, убийцы примолкли, узнав их, и взмолились:

– Заберите нас отсюда, невиновны мы, виноваты были те, кого мы убили.

Поводыри подхватили Лопиану и увели куда-то ввысь. Ощутил он удивительную легкость, облегчение, покой и счастье. Вот и ворота, к которым приводили его сначала.

– На Божье судилище ведем, – сказали сопровождающие ангелу-привратнику. – Знаю, – был ответ и Лопиана скользнул в мир невообразимого покоя и счастья. Ощутил он радость, красоту, добро и покой...

– Как счастлив человек, хоть на миг испытавший эту божественную благодать, – думает Лопиана, каждой жилочкой своего тела испытывая удовлетворение.

– Это заслужить надо, грешная твоя душа! – Услышал он таинственный голос.

И вот подвели его к престолу Господню.

– Отчего не обвиняешь ты в своих грехах жертв своих, как иные убийцы и грешники? – прозвучал голос и разглядел Лопиана властителя Вселенной, сияющего могуществом, добротой и любовью.

– Господь, – подкосились ноги у Лопианы, но луч любви и добра придал ему уверенности.

– Мои грехи и так велики, совратила меня грешная плоть. Позволь мне, Господи, муки принять для спасения погубленных, – промолвил он, ощутив при этом веру в силу сказанного.

– Ты был жителем этого мира, мира душ, за ошибки был переселен на землю, в тело, мною из глины слепленное. Дабы не томился ты по здешнему покою и счастью, лишен был памяти, ты и тебе подобные превратились в людей, отбывая наказание.

Но вы, люди, своевольно меняли установленное мной! Ты душу девочки лишил тела, а ей восемьдесят лет было определено. Кто ты, осужденная душа, чтобы до срока освобождать от земной участи?! Вы там позабыли все то, что очищает души, забыли святое и стали рабами тела своего. Копили мерзости, называя это имуществом, стали рабами желудков, эгоистами, скупцами, хвастунами и наглецами, охватили вас жажда власти над чужими телами, стали убийцами, развратниками. Из десяти осужденных тут и отправленных на землю только один заслуживает возвращения. Остальные же, кто плоти уступил, на других планетах отбывают более суровое наказание. Сюда может вернуться только тот, кто на погрязшей в грехах земле устоит перед соблазном и будет служить добру.

Ты, грешная душа, вернешься туда, и только ты будешь знать, откуда ты, откуда все они, пленники своих должностей и беда всех окружающих. Не будешь знать только срок своего там пребывания. Ступай, волочи до срока тело свое сквозь зло и грехи, пропитавшие землю, - прорек Господь и скрылся.

Не успел Лопиана глазом моргнуть, как уже витал над колонией. Сквозь крышу заглянул в свою нору, но тела там не нашел. Движимый догадкой, полетел к больнице и там супругу свою увидел. Вскоре и тело его вынесли из прозектуры, погрузили на катафалк и повезли из колонии в сопровождении родственников и жены.

Разукрашенный, разодетый труп Лопианы лежит дома в гробу, тут же несколько родственников добралось. Никто больше не пришел для соболезнования и оплакивания, деревня сторонилась семьи убийцы и насильника. Завтра похоронят и вздохнут свободно измученные им близкие и родня.

Стемнело. Никто не остался у гроба, душа Лопианы, устроившаяся на большой люстре, дождалась своего. Влез он в тело, тут же испытал боль: голова упиралась в кирпич, засунутый в изголовье, туфли парадные безжалостно жали. Теперь главное было – незаметно скрыться.

Удалось.

...На другой день жена и родственники долго обсуждали, как быть с покойником. – Он такой проныра, что в чужую могилу залезет, – решили они и заколотив крышку гроба покрепче, захоронили пустой гроб.

Так завершился для Лопианы первый этап пребывания на земле, когда его корыстная и злая плоть господствовала над духом. Новую жизнь начинал Лопиана, теперь плоть была покорна духу, добро торжествовало над злом, человек над зверем.

Миновал он деревню, двинулся по большаку. Сразу же скинул обувь, с облегчением прибавил шаг. По дороге шел разодетый в парадный костюм путник, шел босиком, лакированные туфли нес под мышкой.

На рассвете замаячил впереди большой город. Лопиана отыскал городскую свалку, хорошенько там порылся. Нашел старые туфли по размеру, – потрепанные, но на ногах держались; и драную с единственной пуговицей, шинель, даже треух подобрал, и штаны подходящие, хоть штанины и были разной длины. Короче, переоделся Лопиана, да так, что собственная супруга его не признала бы. Парадно-похоронный костюм свернул тюком и пристроил за спину. Потом занялся пропитанием, насобирал хлебных остатков и прочих объедков. Появились бродячие собаки, Лопиана поделился с ними обедом и подружился.

Устал Лопиана, ноги уже не держали его. Отыскал он перечеркнутый мусорный бак и забрался в него. Там оказался жилец – большой пес, Лопиана угостил его хлебом и мясными объедками, приласкал. Пес поел с удовольствием, на ласку притемурился и завилял хвостом. До сих пор от людей ему только пинки да камни доставались, а сегодня – вот чудо-то! – человек сам к нему пожаловал, накормил, да еще и погладил... Лопиана пристроился собаке под бок и тут же заснул. Пес лизнул его, положил голову на лапы и тоже задремал.

Миновал полдень. Лопиана проснулся и выбрался наружу. С десяток собак рылись на свалке. Хозяин бака тоже крутился тут, увидев Лопиану, подошел, поприветствовал – ткнулся мордой в колени, лизнул руку. Лопиана опять погладил его, скормил ему хлебные корки, подозвал остальных собак, их тоже угостил. Собаки охотно принимали подношения – объедков кругом хватало, но для них важна была дружба с человеком.

Хотел Лопиана отправиться в город, да и наболевшие ноги заупрямились. Залежавшееся тело тоже плохо слушалось, ныли пересохшие суставы... С болью он не посчитался бы, но ночной переход отнял у него все силы без остатка.

Еще порывшись в мусорных кучах, он и собак порадовал, да и в сумку уложил немало припасов. Окончательно обессилев, он вновь забрался в бак, свернувшись там калачиком.

Что-то поползло по телу, больно укусило. Клоп, наверное. Хотел прихлопнуть, но тут же устыдился злой мысли. Вспомнилась колония священнослужителей, ограждаемых паразитами.

– Кусай в свое удовольствие, питайся, это тело скоро опять в землю вернется, а я уж потерплю, – проговорил Лопиана... Рука потянулась даже погладить клопа, но передумал, боясь спугнуть...

Боль в суставах отпустила, но вот сон не шел. Нахлынули мысли, после всех нечеловеческих переживаний впервые нашлось время для размышлений: «Кто бы подумал, что Господь во всех мелочах знает о земном зле. Я, грешный, убивая, скрывая то от таких же грешных людей, а там все, оказывается, было известно. Глупые люди верят в свои злые замыслы, не понимая, где они и что с ними. Земля, меньше песчинки мироздания, оказывается, просто колония мира духов. Из чудного, прекрасного мира Господь ссылает души на землю за ошибки и прегрешения. Кто честно отбудет наказание, возвращается, кто же перед соблазнами земными не устоит, тому путь на нероново поле, либо на другие планеты грешников. Велики соблазны, жадно и эгоистично тело, трудно душе с ним бороться, тем более не зная, зачем она тут и что ждет ее дальше. Если бы Господь сохранял душам память, если бы помнили они, откуда пришли и что их ждет, очистилась бы земля от зла и греха.

Гляди-ка, люди на манер Господа придумали различные наказания за разные преступления. Тюрьма, карцер, бур – сроки различные. Одно отличие – нет у Господа смертной казни. Смертная казнь, на деле, оказалась освобождением от наказания до срока. Бессмертен Господь. Бессмертны души, за грехи можно отбыть десять тысяч, а то и миллион лет на той планете, что я видел». Лопиана содрогнулся. «Не шуточное это дело – провести миллион лет на нероновом поле, или если тебя десять тысяч лет всякие паразиты и гнусь есть будут. Сколько же мне присудит Господь за убийства? Ничтожен срок жизни на земле, а согрешить можно много, и тяжек будет приговор Божьего судилища». Теперь знает Лопиана, что душа вечна и бессмертна, что за совершенные прегрешения придется ему побывать на планете, более ужасной, чем Земля, а дальше. Не знает только, в чем провинился в мире духов, за что сослан был на землю. Да и какие могут быть преступления в том божественном, счастливом мире?.. С такими мыслями заснул Лопиана, заснул спокойно, бестревожно, никто не посетил его этой ночью, никто не мешал.

Проснулся он за полночь от холода. Больной пес устроился рядом, грел теплом своего тела. Лопиана погладил его, в это время другая собака сунулась к ним в бак и хозяин зарычал, отгоняя непрошенного гостя.

– Впусти ты его, он не помешает, пусть погреется, и нам теплее будет, так и будем друг другу помогать, – унял Лопиана пса. Потом зазвал гостя, приласкал, покормил, пристроил под другой бок себе, так что тот щенячьим восторгом изошел. А поскольку хозяин бака визитеров не гнал, вскоре туда набились еще собаки, стало тепло. А снаружи холодный ветер осатаневшим разбойником гонялся за оставшимися без жилья и укрытия.

Наступило утро. Собаки выбирались наружу, отряхивались. Выбравшегося Лопиану приветствовали, виляя хвостами. Хозяин бака, вожак стаи, ластился смелее всех. Вместе поели, потом Лопиана вскинул суму на плечо и двинулся в путь, сопровождаемый собачим эскортом. Пришлось уговаривать их вернуться обратно, даже обещать, что по возможности, навестит еще.

Наконец, Лопиана, уже в одиночестве, отправился дальше. Дорога привела его к воротам кладбища. Сразу за воротами стояли хибарки из печной трубы, которой тянулся дымок. Дверь открылась, Лопиану подняли внутрь:

– Заходи, бедолага! Замерз ведь, небось?

– Благодарю, добрый человек, – не заставил уговаривать себя Лопиана и зашел. Скинул свою ношу и протянул сверток с «парадной» одеждой хозяину:

– Вот тут одежка кое-какая. Если поможешь от нее избавиться, вдвойне благодарен буду.

– Ты что, украл ее? Покойника раздел? – заволновался хозяин.

– Не крал я, с себя снял. Только я уже не покойник. А что на мне надето, мне с избытком хватает.

Задумался человек, чему-то удивился, что-то ему не понравилось, но сказать ничего не сказал. Отложил сверток с одеждой в сторону и присел у печи, грея руки и искоса поглядывая на гостя. Вид гостя его непонятно чем страшил, сдерживая вопросы.

«Не из могилы ли он восстал?» – подумалось хозяину. При этой мысли он поежился со страху.

– Ты кто будешь? – спросил Лопиана.

– Могильник. А заодно и сторожу местное кладбище.

– Чего же на кладбище сторожить, души свободнее, их не поймаешь, а плоть уже к земле. Что же ты тут делаешь?

Хозяин растерялся – и вправду, на что кладбище сторож?

– Я и могильщик, и сторожить приходится. Кто цветы с могил ворует, кто саженцы, кто и покойников побогаче раскапывает и грабит. Мало ли всякого сброда на свете...

– И зачем они себя губят? – Пробормотал Лопиана.

– От чего же губят, грязными путями деньги добывают и хорошо живут... Нескольких я засек, но доносить не стал, не по мне это.

– А зачем доносить, Господь все видит, каждому воздаст по делам его.

– Мы вот все говорим, «Господь, Господь!», а они живут в свое удовольствие. Людей убивают, словно не человек это, а воробей. Ради места, имущества, или жены, или еще чего... Потом беднягу какого-нибудь поймают, лупят. Пока не признается в убийстве. Вот и все дела... А потом людям мозги заморочат, мол, нашли убийцу, и все довольны. Вот сейчас одного такого хоронить будут, пойду, там могилу надо еще немного углубить, пока приедут, – и могильник встал.

– Пойду и я с тобой, помогу, – поднялся Лопиана. «Ну и вид, не распугал бы клиентуру», - подумал могильщик, но промолчал и двинулся к выходу. Лопиана последовал за ним.

Только закончили они копать как на кладбище прихлынули люди, заполняя все пространство между могилами.

– Похоже, высокую должность он занимал, – полуспросил Лониана. – Место он в жизни занимал высокое, а с еще более высокого места его убрать велели. Вон тот велел, который теперь больше всех скорбь изображает и грозится, что непременно поймают и накажут убийцу.

– Еще не поймал?

– Отловят кого-нибудь, и признание у него выбьют, и в расход пустят. За что убил, с чего, – никто и не спросит; убийца есть, справедливость торжествует, чего же еще надо? А если кто язык за зубами не удержит, его тоже сюда пришлют. Вон, гляди, как он семью успокаивает, обещает непременно отомстить, – ухмыльнулся могильщик.

Тут заголосила женщина.

– Знаем все твоего убийцу, да сказать не можем, и нас под корень уничтожит, и невинного какого-нибудь следом отправит. Боже, Боже! На твой суд одна надежда, человеческий суд в руках нечистых, в руках предателей, развратников, двуличных и лживых грешников! – Кричала она, а высокопоставленный убийца утешал ее.

– Не сомневайтесь, найдем негодяя, стократ за все заплатит, не уйти ему от возмездия!

– Ну и лицемер... – буркнул еле слышно могильщик. – Жаль мне его, ой, как жаль! Не знает ведь, что его ждет. Не ведает, как заскворчит в огне, – горевал Лопиана. – Пойду, предупрежу его, пусть признается и тут примет муки за прегрешения. Там-то ничего не скроется и Господь не стократ, а много более воздаст ему...

Могильщик вгляделся в его неземное лицо и, потрясенный спросил:

– Ты так говоришь, будто уже побывал там!

– Господь все видит, за все воздает по заслугам. Бедняга, жаль мне его!

– Кого ты жалеешь, убийцу или убитого? – спросил могильщик.

– Убитого жалеть нечего, жалости убийца достоин, ждут его долгие-долгие муки, несказанными мучениями обернется ему высокое его место. Знал бы, так мечтал бы со своей жертвой прямо тут местами поменяться, бедолага! Пойду, скажу, может смогу помочь, вразумить, – приподнялся Лопиана. Могильщик ухватил его за рукав.

– С ума сошел?! Кто тебя к нему подпустит? Вокруг него, видишь, мужики с бульдожьими харями, в темных очках все, это его охрана, только держись, они твои мозги по могильным плитам размажут!

– Видели бы они, как там размазывают мозги и кости, сразу бы к добродетели и любви обернулись... Помнится земля грешниками, нет им спасения, сами себе погибель и муки готовят – причитал Лопиана и нечеловеческой убежденностью своей в ужас приводил могильщика.

У могилы тоже плакали, гомонили, причитали, много слез пролили, высокопоставленный убийца произнес речь, хвалил покойного, благо мертвые не кусаются, грозил убийцам скорой расправой, под конец тоже всплакнул.

– Как душа его терпит такое лицемерие? Тут уж раскаленным сиделищем не отделаешься, не миновать ему неронова поля, – всхлипывал Лопиана.

– Ты что же, в самом деле, оттуда прислан?! – прохрипел позеленевший от страха могильщик, тыча пальцем вверх.

– Откуда мне, грешнику, такое счастья?!. Нет на земле наказания сравнимого с тем, что ждет их. Тут тело убьют, отлетит душа и конец. А там тысячелетиями расплачиваются за содеянные тут грехи, – говорил Лопиана, провожая взглядом высокопоставленного, сопровождаемого охраной. Тот гордо и грозно озирал окружающие его менее грешные и эгоистичные тела, которые не упускали момента подольститься и взнести ему хвалу.

– Там проклятьями и желчью изобьешь, да поздно будет, а на мое предупреждение разве что пинком ответишь, бормотал Лопиана.

Они с могильщиком засыпали могилу, прибрали кругом и холмика, заваленного цветами и венками, уселись перекусить тем, что для них оставили.

– Выпьем за спасение души погибшего – сказал могильщик, разливая по стаканам вино. – Освяти, Господи, его душу! – и опорожнил стакан.

– Какое право имею я, Господи, просить тебя о чем-то, хвала твоему святому судилищу! – сказал Лопиана, выпил вино и добавил: «На, подавись, порождение земли!

Удивленный могильщик промолчал, снова разлили вино.

– Пусть здравствуют все праведные и честные люди! – произнес он следующий тост, выпил и посмотрел на Лопиану, ожидая, когда и тот выпьет.

– Праведный и честный будет здравствовать, горе бессовестному, лжецу и грешнику, Лопиана отпил глоток, оторвал стакан от задрожавших губ и поставил на землю.

– Допивай! Все, что тут есть, мы должны съесть и выпить, объяснил могильщик.

– Больше ему не положено, нажрется, захмелеет, согрешить захочет.

– Кто захмелеет, кто захочет согрешить? – не понял могильщик.

– Это вот тело, куда моя душа на время вселилась. Жадное оно, ненасытное. Кормить его надо, только чтобы дотянуло до той поры, когда поводыри душ за мной пожалуют.

Могильщик чуть не подавился куском, кое-как запил его и глазами покорного ребенка уставился на Лопиану. Вроде бы жизнь на кладбище, ежедневное рытье могил приучили его к ощущению самой грани бытия, к призракам отошедших душ. Но вот пришел человек, то ли из мертвых восставший, то ли посланник загробного мира, сидит перед ним и странными речами ужас наводит.

– Откуда они пожалуют, эти поводыри? Что ли им от тебя надо, куда поведут? – спросил он робко.

– Придут они по велению божьего суда, а отведут туда, где воздастся мне, что заслужил. Они за каждым придут, только никому не ведомо – когда. На грешной земле деяния против закона божьего людям нормальными представляются и невдомек им, что душа, служащая плоти, погрязнет в грехах, а скрыть это невозможно, Господь все ведает, от него не спрячешься.

– Что это такое, – душа, ставшая рабом плоти?

– Это душа-стяжатель. Земли, имущество, злато-серебро, миллионы – все ей мало, всегда требует еще, даже если весь шар земной присвоит, и тогда не уймется. Не насытить ее, не удовлетворить. Становится она коварной, ради стяжательства на все готова, пойдет и на измену, и на убийство. А рост кажущегося могущества делает ее еще более беспощадной, пока не придут за ней в один прекрасный день поводыри. Выдернут из ненасытного тела и представят на Божий суд. А плоть проклятая стяжает земли ровно столько, сколько на могилу требуется. И все. Душа на судилище, тело в земле, а богатство, которое она своим почитала, останется на погибель другим, не сумевшим плоть усмирить и в погоне за кажущимся благополучием, готовящим себе вечные муки. Ешь вон, чего ждешь, раскорми свою плоть, чтобы осмелела она и еще больше с тебя потребовала, – сказал он могильщику, протягивая ему полную миску.

– Не хочу больше, – сдержал тот разыгравшийся аппетит.

– А не хочешь больше, так пойдем и того накормим, кто голоден, чтобы душа его до срока в теле удержалась.

Собрали они всю еду, что осталась и отдали нищим, стоящим у входа.

– Поделите, чтобы каждому досталась – упрашивал Лопиана. Да кто его слушал? Набежали, урвали, кто сколько успел, совали по карманам да за пазуху, кому не досталось, отнять пытались, началась потасовка.

Лопиана сперва пытался разнять их, а когда не удалось, присел и запричитал:

– Вроде доброе дело хотел сделать, а что получилось? Перегрызлись только, все по желудкам да по карманам распихали.

Потом собрался уходить.

– Оставайся со мной, тут тебе хорошо будет, – попросил его могильщик.

– Нет, тут будет слишком хорошо, вольготно; если в миру не смогу быть, вернусь к своим собакам. А тебя непременно повидаю, если только не придут за мной до того, – ответил Лопиана и пошел своей дорогой.

Выбрался он в центр города, пугая своим видом разодетых и расфранченных людей. Иные косились на него с издевкой и отвращением.

Были и такие, которые с жалостью глядели и милостыню подавали. Лопиана не отказывался. Так добрался до церкви. Выстроившиеся у входа нищие приняли его враждебно, кое-кто отпихнул его в сторону, убирайся, мол, отсюда. Лопиана раздал им полученную милостыню, очень удивил, а сам пришел в церковь.

Ходит Лопиана по церкви, смотрит, слушает, примечает. Вон с одним священником о причастии торгуются, с другим – о крещении. Дивится Лопиана торговле именем божьим.

– Больше платить полагается, – спорит священник, только что завершивший обряд бракосочетания. – Это ведь не только мне, каждому долю надо отдать!

Вот и владыка появился, поддерживают его с двух сторон широкополые, с борцовскими шеями, краснорожие служители в рясах. «Этим рабам плоти за прилавком хинкальной[4] только и место», – думает Лопианаю «В мире и нам их точно армии гнуса всякого дожидается». Как тут удержаться, не предупредить, какая беда их ждет, попавших в рабство плоти духовников?..

– Не торгуй крестинами, святой отец, Господь видит и не простит тебе, – сказал он расплывшемуся от обжорства «священнику».

– Тебе откуда знать, что Господь видит, мразь ты эдакая! – рявкнул тот и такой пинок отвесил, что, не помешай ряса, дух вышиб бы из Лопианы. Остальные, торговавшие кто венчанием, кто причастием, тоже добавили пинков и зуботычин. Лопиана не убоялся, обратился к владыке.

– Святой отец, вы тут грехи плодите именем божьим, поддались соблазнам земным и души обратили к служению плоти. Или не знаете, что с вас особый спрос будет на божьем судилище? Как можете святотатствовать и торговать тут, в пристанище самых чистых и безупречных... – Больше ничего не успел он сказать. Мускулистые охранители тела владыки схватили его и потащили к выходу.

– Выкиньте отсюда этого хулителя веры, сатану! – орал владыка.

Доволокли до дверей, а там такого пинка дали, что мир затуманился в глазах у Лопианы. Очнувшись, обнаружил он, что сидит, прислонившись к стене, а нищие брызгают на него водой и виски растирают.

– Гляди-ка, ожил, – сказал один.

– За что тебя так-то? – Стали спрашивать остальные.

– Что меня? За что они себя так-то не щадят?! Жаль их, ох, как жаль. Надо объяснить, надо придумать, предупредить, души их на службе у плоти, потом жалеть будут, да поздно! – Лопиана вознамерился вернуться в церковь.

– Да ты что, ума лишился, несчастный?! – заступили ему дорогу нищие. – Убьют ведь, и отвечать им не придется в этом беззаконном мире.

– Наказания никто не минует, за беззаконие в этом мире на божьем судилише спросят.

– Где же он, благословен будь, неужто не видит, что погрязла в грехах разоренная эта страна! – тоскливо сказал кто-то из нищих.

– Видит, все он видит! Хочу спасти этих несчастных, да что поделаешь, не верят они! – рыдал отчаявшийся Лопиана.

– Ступай да веди себя потише, пока не придушили. Этих разве что могила исправит, – с таким поучением нищие проводили его со двора.

Идет Лопиана, гонит вперед стонущее тело, не обращая внимание на его жалобы. До самого конца, пока сможет, будет идти, не остановится.

Вон кто-то вырвал у женщины сумочку и убегает. Лопиана погнался, настиг в каком-то закоулке.

– Стой, погоди, выслушай! Погубит тебя воровство!

Вор оглянулся и, увидев одного только бродягу в отрепьях, сразу осмелел.

– Чего ты за мной гонишься, оборвашка? Или жизнь тебе не дорога? Враз урою!

– Там, в мире ином, воры, разбойники и грабители всякие запряжены в сани, – задыхаясь, принялся объяснять Лопиана, подойдя к нему. – На сани навалено все, что они присвоили и добыли неправедно. Надрываясь, волочат они сани не по снегу, а по сухой земле, и нет конца их мучениям.

– Какие сани, какие муки?! – Что ты мне мозги крутишь, ублюдок! – Заорал вор и пустил в ход кулаки, а потом упавшего принялся ногами пинать.

– Что ты делаешь, себя пожалей! – Уговаривал его под градом ударов Лопиана.

Вор то ли устал, то ли смутил его странными речами странный этот человек, только подхватил он украденную сумку, фыркнул, – вот ведь навязался на мою голову, псих, – и убежал.